No es un temor nuevo la idea de que la crítica cinematográfica y, en realidad, la crítica de cualquier tipo, pero especialmente la artística, está perdiendo su relevancia. Es más, hay muchos que ya han declarado su obsolescencia, mientras los hay otros que nunca han aceptado que la crítica tuviera valor para empezar; el arte es personal y subjetivo, por lo que las críticas, —subjetividad que busca ser objetividad sobre otra subjetividad—, son irrelevantes, y un verdadero artista no debería prestar atención a ellas.

Desde el punto de vista netamente de la libertad creativa del artista, podría decirse que esto último es cierto; si un artista está verdaderamente enamorado de su trabajo y éste lo satisface, no habría por qué importarle la opinión externa. El gran problema es que rara vez nos encontramos con instancias de esa pureza de intención tan total en un artista; siendo que el arte es algo íntimo, está ligado al individuo, al ego, y ese ego, en mayor o menor medida, busca el éxito y el halago que viene con él, como también huye del rechazo. Cualquier artista o persona que en algún momento de su vida se ha dado el permiso de expresarse a través de algún medio artístico, sabe que esto es verdad. Crear arte es un striptease espiritual, en donde el alma, en toda su vulnerabilidad, queda expuesta al mundo entero. (O si no es para tanto, por lo menos al mundo entero particular del artista, que viene siendo exactamente lo mismo).

Estas son algunas ideas que han estado revoloteando en mi cabeza los últimos meses de manera intermitente, no como mariposas que alegran el corazón sino como palomillas negras, dejando las manchas de los polvos de la duda e incertidumbre por las blancas paredes de las esquinas de mi curiosidad. Claro está, estos cuestionamientos no son incausados; su origen me es claramente identificable en dos fenómenos: mi propia experiencia y una de mis cintas fílmicas favoritas.

Empezando por lo menos íntimo, dicho filme al que me refiero es la adaptación homónima de la historia Illusions Perdues de Honoré de Balzac, llevada a la pantalla grande en 2021 por Xavier Giannoli, con una maestría que abruma mente y corazón a modo de las grandes épicas del siglo de oro de Hollywood, sin ser esto una exageración, como bien lo sabrán quienes están familiarizados con las épicas películas que son capaces de producir las productoras francesas, especialmente cuando se trata del fenomenal sistema del Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)1. Illusions Perdues es una pieza fílmica de época equiparable tanto en grandeza de producción, en entrega de los actores a sus personajes, y en la fineza y altura del drama, a piezas como The Sound of Music (Wise, 1965) o The Tree of Life (Malick, 2011), equiparable a esta última en cuanto a peso de trascendencia. Es de esas películas que merecen el vago término de una ‘épica’ con todos y cada uno de sus significados.

La razón por la cual Illusions Perdues es una de las causas de mis cuestionamientos alrededor del lugar de la crítica cinematográfica en nuestros días es por su trama: Lucien, un joven poeta que tiene un mecenas en su pequeño pueblo, decide ir a probar su suerte de artista a París en donde termina aprendiendo el oficio de la crítica teatral para un diario reaccionario para el cual, el periodismo, (pero la crítica artística en particular), es un lucrativo negocio cuando se le despoja de sinceridad y se vende al mejor postor. Es ésta una maravillosa obra que se entrega a los cantares sofistas de Étienne Lousteau, interpretado por Vincent Lacoste quien, junto a Xavier Dolan y Cécil de France, le arrebata la estelaridad a Benjamin Voisin al vestir como en ninguna otra de sus actuaciones la piel cínica a la que ya está acostumbrado por el tipo de roles a los que se ve atraído. (Victoria. Triet, 2016; por ejemplo).

Esta adaptación de la obra de Balzac tiene el doble efecto de ilusionar a quienes comparten ese ímpetu y alma de artista durante la primera mitad de su duración, para después cercenar su garganta sin misericordia en la segunda, dejando que junto con los último minutos de la cinta, agonicen (por lo menos evocativamente) esas mismas esperanzas.

Habiendo vuelto a ver Illusions Perdues recientemente (el 28 de octubre de 2024), las ideas prácticas, maquiavélicas, interesadas, tristes y no del todo falsas (aunque de manera muy parcial) de Lousteau, me hicieron volver a cuestionarme el valor y la trascendencia de mis palabras y mis escritos en relación con el cine y su crítica. En los tiempos representados en el filme, la Francia del siglo XIX, era ya desde entonces parte de la conciencia mediática el hecho de que la crítica tenía un valor efímero, con una capacidad de influencia inmediata que moría al morir el aplauso o el abucheo de la gente, dando paso a la siguiente crítica a la siguiente obra, crítica que se escribiría esa misma noche o se había escrito durante la celebración de las jornadas teatrales/artísticas de esa tarde. La relevancia de una crítica era ingente si se hablaba de ella una semana. ¿Poco? Sí; muy poco, especialmente si lo comparamos a la influencia o relevancia que podían tener las obras de las que hablaban las mismas críticas. La crítica siempre ha sido algo expedito, por más profunda, estructurada y reflexionada que sea, puesto que su finalidad es alentar o desalentar el diálogo con las distintas obras reseñadas o criticadas2.

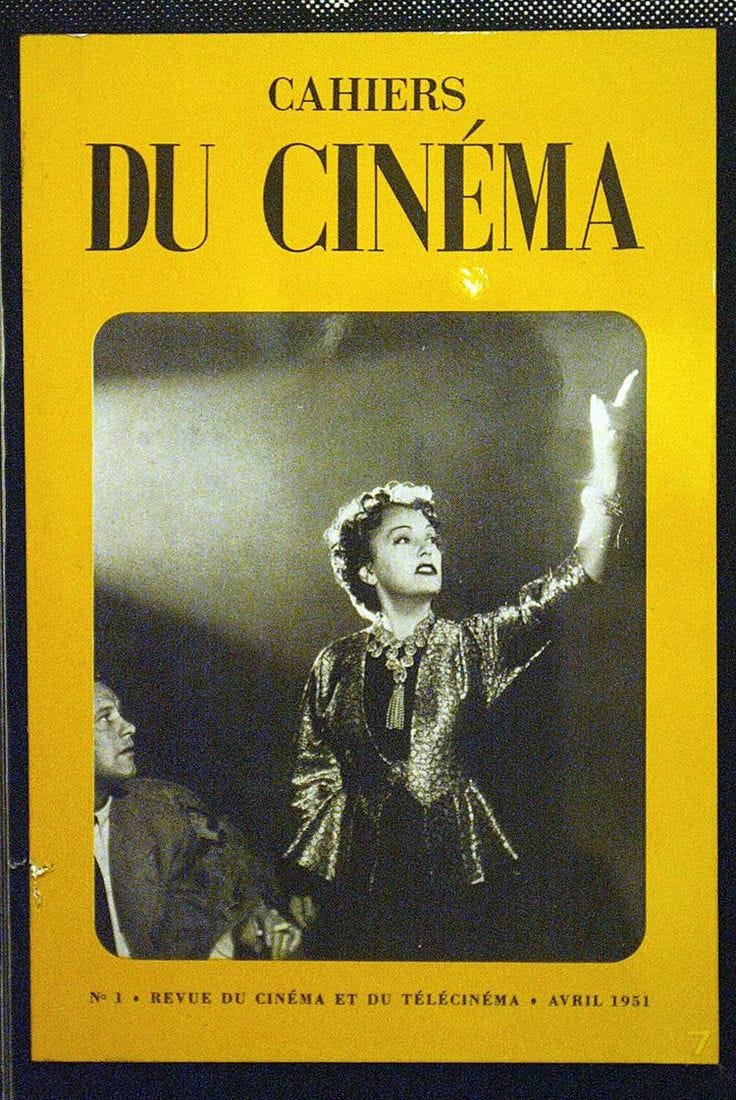

Esto en el siglo XIX, cuando se podía sostener la crítica entre las manos, en papel; pero ¿desde hace cuánto ya no se hace eso? Aun todavía en el siglo XX, también en Francia, se tenía un aprecio y respeto, —y si no eso, por lo menos un interés— hacia el chisme intelectual (algo muy francés), a la crítica artística, en ese siglo habiendo entrado también entre las categorías criticables el séptimo arte. Cahiers du Cinéma, revista fundada en 1951 por el gran crítico André Bazin (Qu’est-ce que le cinema, 1958) fue uno de los medios intelectuales de discusión activa en cuanto al cine en Francia, sus formas, sus fines, y que vio entre sus escritores a personajes como Francois Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Éric Rohmer, entre otros, y que vio movimientos activos como la Nouvelle Vague levantarse. La crítica tenía sus victorias, su trascendencia y sus foros pero, de una forma inquietante, no se desprendía de esa cualidad de ser transitoria, estando en constante choque con aquello a lo que servía, a lo que se dedicaba día y noche: el arte mismo, las cintas cinematográficas.

En la Francia del siglo XIX, en el auge de Cahiers de Cinéma, y hoy en día (más que nunca), la crítica es un quehacer desagradecido, muchas veces mudo y hasta invisible. Paradójicamente, con la proliferación de las redes, los críticos van en aumento, pero la calidad disminuye; la crítica reflexionada que cuesta esfuerzo formular, decae y se transforma en opiniones provenientes de reacciones a estímulos inmediatos; y lo que es más, los interesados en leer o escuchar crítica, son cada vez menos. Encontramos un nicho limitado de usuarios en TikTok que ven reseñas express de las películas más comerciales en el mercado, que son individuos vistos como parte de la gente más ‘normal’ que quiere darse una idea general de si vale o no la pena de perder o su tiempo. (Tristemente, aun cuando se trate de una cinta artística o intelectual, sentarse a pasar más de hora y media frente a una pantalla se considera ‘perder el tiempo’, pero esto es culpa del receptor, no de la obra).

Y está luego el nicho más reducido de los que aun sí se interesan por la crítica más digerida y reflexionada que escoge mejor a quien sigue en TikTok; o si se es más serio aún, en YouTube; o si se es aún más exigente (nerd o geek para los ‘normales’), busca sus reseñas en sitios o con críticos profesionales (ej.RogerEbert) y seguramente tenga una cuenta de Letterboxd. (Mea maxima culpa). Pero todos esos avances y opciones y facilidades de expresión, no ha hecho sino diluir más la crítica, volverla más expedita, y por ello más intrascendente. Los que estamos interesados en crítica cinematográfica nos vemos en el falso dilema de tener que escoger la crítica que vamos a leer o escuchar, ya no tanto por contenido, sino por qué tan bien la pasamos leyendo o escuchando al “crítico”, estemos o no de acuerdo con él. Porque, seamos sinceros, la crítica hoy en día ha vuelto a convertirse en sensacionalismo y se vende al mejor postor, como en la situación que nos presenta Illusions Perdues, con la pequeña pero gran diferencia que el mejor postor no son ya los autores o productores de las obras o sus competencias, sino los críticos mismos: ¿qué me conviene más a mí —como crítico—, decir? Que es buena o es mala la cinta, ¿en función de qué? De lo que se esté diciendo de ella, de cómo esté el trending, del pronóstico de porcentaje de vistas de acuerdo a qué clickbaits se están o no usando, etc.; y todo con la finalidad de atraer a más seguidores. ¿Conclusión? La misma de siempre: la crítica verdadera se pierde entre miles de opiniones banales.

Lo que me lleva a la segunda causa de estos cuestionamientos sobre la relevancia de la crítica cinematográfica: mi propia experiencia, mis propias críticas. No fue sino hasta ahora, dándole más reflexión al asunto, que me di cuenta que en mi mente una buena crítica estaba estructurada casi a manera de ensayo; aunque hay que aclarar, eso únicamente en cuanto a mis críticas, porque tras un análisis de los críticos que disfruto (Brian Tallerico, The Kino Corner, Spikimamovies, Edgar Cochran), ellos no escriben ensayos como tal, escriben ‘críticas’. El formato de composición es totalmente distinto, tan distinto que seguramente me lo enseñaron en la primaria o secundaria, pero es de esas cosas que uno va olvidando conforme se vuelve más adulto, id est, innecesariamente complicado.

La idea detrás de reseñas que he escrito de las que más estoy orgulloso es excelente, es decir, ese análisis profundo y dedicado, puesto que es el diferenciador con las opiniones banales: me puede importar un comino cual es la tendencia y qué opinión me conviene más explorar porque, en primer lugar, a mí me leen como 4 personas; y en segundo lugar, porque lo que me interesa es discutir la película, los temas, la técnica, los impactos sociales de la cinta, la trascendencia y las ideas de una obra artística. Las consideraciones mercadológicas y estratégicas en cuanto a negocio y economía no tienen cabida en la crítica, y sí, por eso la verdadera labor crítica es puro amor al arte. La verdadera labor crítica no es sencilla en ningún aspecto, aunque me contradiga mi querido y respetado Anton Ego.

Y no es sencilla porque cuando se critica con calidad al día de hoy, se transmiten ideas que requieren del lector u oyente atención, tiempo y reflexión para ser digeridas, lo que implica tal vez no el mismo esfuerzo, pero sí uno equivalente al del crítico al escribirlas. Y ese trabajo de calidad, se ve obligado a tener que combatir contra miles de pericos vociferantes de las mismas opiniones recicladas, remixeadas al son de las diferentes canciones trend del momento y haciendo gestos y voces cada vez más aletargantes. Caer en cuenta de esa situación, desanima, porque incluso el crítico de verdad, que se esfuerza por crear críticas con esencia e ideas de fondo, quiere, en última instancia, ser leído y escuchado, por lo que muchos ceden al camino de la inmediatez y empiezan a lucrar con opiniones instintivas, motivadas por todo excepto por los fierros de la rueda del hámster. Y qué decir, si no que tristemente, es entendible; lo último cuesta trabajo y tiempo, es decir, dinero, y los que lucran con la crítica no buscan perder dinero sino ganarlo.

Por ello, como una de mis primeras conclusiones en cuanto a cómo mantenerse, —o en el caso de los aun invisibles, volverse—, relevantes, no es dejar de crear reflexiones y críticas de fondo y con sustancia, sino atacar la forma. En mi caso particular la idea será dejar de escribir ensayos y empezar a escribir ‘anti-ensayos’. La idea de un ‘anti-ensayo’ es un concepto muy básico en realidad. Si la esencia de un ensayo radica en ser un texto que desarrolla una idea (que llamamos tesis), utilizando prosa estructurada (que en su forma más básica es introducción-desarrollo/cuerpo-conclusión), entonces, un ‘anti-ensayo’, al contrario, será un escrito que desarrolla una idea de forma no estructurada, o por lo menos no tan ‘académicamente’ estructurada, buscando reflejar más bien el flujo de ideas conforme vayan llegando a la cabeza y se vayan ligando unas con otras, imitando la manera en que llevamos diálogos o discusiones con otros (o con uno mismo), oralmente.

Alex O’Connor, el joven filósofo y host del podcast sobre política, religión y moral Within Reason, en su conversación con Rory Sutherland del 29 de julio de 2024, titulada Why Logical Thinking is Illogical, propuso la idea de que la verdadera actividad filosófica se da a través del diálogo hablado, tal como lo hacían los griegos con el diálogo socrático, al propiciar una situación donde fueran posibles la réplica, la contrarréplica y cuestionamientos interpelantes, todo de manera inmediata al tener a la persona frente a uno, cosa que es imposible hacer a través de un escrito o un libro.3 Por esto, parece ser que para O’Connor, escuchar podcasts no es solamente completamente intercambiable con la lectura, sino incluso hasta mejor.

Creo que Alex O’Connor tiene un gran punto, y aun cuando la mayor fuerza de su argumento yace en esa inmediatez propicia para el avance de la discusión, también yace, en mi opinión, en la sencillez de la estructura de las ideas que exige esa inmediatez. Cuando se discute oralmente, la situación de inmediatez casi que obliga a los interlocutores a estructurar sus ideas con la mayor sencillez y precisión posible para lograr una adecuada comunicación. Y esto, es lo que intentaré lograr en mis próximas críticas, pero a través del medio escrito. ¿Es posible? Yo creo que sí; habrá que ponerlo en práctica y averiguarlo.

8.11.2024

Alfredo Díaz

Para darse una idea de cómo producen los franceses cine con apoyo (real) del gobierno, ver How French Cinema Works de Nerdwriter en:

Esto último resulta muy interesante, pues al día de hoy, con el internet y YouTube, etc., los que hacemos crítica cinematográfica alentamos o desalentamos a que se vea o no una cinta de cine, y sin ser remunerados/sobornados para ello. Es el arma de doble de filo que son las redes sociales: buena o mala publicidad, de a gratis. Las productoras no pueden limitar la libertad de expresión de individuos que escogen estas plataformas para expresar sus ideas; y por el otro lado, a los críticos independientes, aunque no les paguen, si logran generarse un renombre, pueden volver su pasión o hobby en algo lucrativo; que por supuesto, no es garantía, al contrario.

En parte por eso los Diálogos de Platón están escritos a modo de “teatro”, o más precisamente, literalmente a modo de “diálogo”, en un intento de preservar esa dinámica filosófica que se generaba en el rebote de ideas.